El 8 de marzo de 1975 fallecía en su California natal uno de los más grandes directores de cine, George Stevens. Pese a su reconocimiento de la crítica internacional y el innumerable palmarés cosechado a lo largo de su fructífera carrera, este realizador de Oakland nunca alcanzó la fama que obtuvieron otros directores de su misma generación. Por ello, y en agradecimiento por haber entregado a la Historia del cine películas como La mujer del año, Gigante o Escrito bajo el sol, dedicamos este mes nuestro reportaje de cine clásico a la figura del imperecedero George Stevens.

El siglo XXI, con su grosera idolatría, ha caído en el craso error de creer que, por mezclar y remezclar las fórmulas históricamente eficaces, ha llegado a dar con un descubrimiento nuevo, de suerte único. Parecen inútiles los continuos esfuerzos por demostrar que lo novedoso es reducible a la mimesis, o que lo espectacular se subyuga a lo que otros, ya desde Méliès, han creado antes. Egolatría de la centuria, otro daño colateral de nuestra sociedad.

En cine, es harto común que los realizadores de nuevo cuño, en un ataque de euforia de tintes Wellesianos, se crean el colmo de la originalidad, creando y recreando lo que otros directores, mucho antes y con un talento inmensamente superior, ya habían colocado en la senda de lo creativo, lo rompedor y lo vibrante. Cada año surge una nueva Audrey Hepburn; día tras día una nueva estrella vuelve a ser comparada con la malograda Marylin; todos los guionistas quieren ser Billy Wilder, y cualquier road-movie es comparada con, ni más ni menos, la fordiana Diligencia.

Lo que aún más pernicioso, júzguenlo ustedes mismos, no es ya la flagrante emulación a la que asistimos repetidamente, cuanto el incontestable desdén que al mismo tiempo se tiene hacia los artistas que nos precedieron. Salvo los incondicionales del público, léase Alfred Hitchcock o Steven Spielberg –los directores favoritos de tirios y troyanos-, parece que nadie repara en quienes han configurado nuestro pasado cinematográfico y a quienes se les debe, entre otras muchas obras, La fiera de mi niña, Historias de Filadelfia o El fantasma y la señora Muir. No será en esta ocasión, sin embargo, cuando hablemos de autores como Howard Hawks, George Cukor o Joseph L. Mankiewicz –asignatura pendiente, nos consta-, sino de otro autor aún menos conocido si cabe, el gran George Stevens. Poco, o casi nada, se sabe de este realizador consagrado, ganador de dos Oscar a mejor director, y autor de una veintena de filmes imprescindibles para la historia del cine. Por ser pues George Stevens un meticuloso radiólogo de la condición humana, y por ser uno de los directores menos reconocidos del cine clásico, qué mejor ocasión que el trigésimo segundo aniversario de su pérdida, para dedicarle a este gran realizador californiano el justo homenaje que se merece.

George Stevens nació el 18 de diciembre de 1904 en Oakland, California. Hijo de Georgia Cooper y Lanciers Stevens, el joven realizador tuvo un prematuro contacto con el arte escénico, acompañando a sus padres, directores de una compañía teatral itinerante, en sus recorridos artísticos. Operador de cámara en el estudio de Hal Roach en los años veinte, poco a poco se fue haciendo hueco en el cine de los grandes pioneros como D.W. Griffith, Flaherty o Chaplin, revelándose como gran director de cortometrajes en la década de los treinta.

En esta década, el joven Stevens también comenzó a dirigir sus primeros largometrajes, entre los que sin duda destacan Kentucky Kernels (1934), Agencia matrimonial (1934) o Sueños de juventud (1935) –Alice Adams en su versión original-, contando en ésta última con la presencia de los grandes Katharine Hepburn y Fred McMurray, y siendo la primera película firmada por el californiano que optó al Oscar a mejor película. Años después, y repitiendo con la misma actriz protagonista, volvió a sorprender al público con una comedia ácida e inolvidable como lo fue La mujer del año (1942). No en vano, pocos directores pueden hacer alarde de haber unido, por vez primera en la historia de la cinematografía, a esa explosión de arte inconmensurable que es el binomio Katherine Hepburn y Spencer Tracy.

Cineasta que experimentó con varios géneros, no podemos desdeñar tampoco su vis aventurera, espectacularmente mostrada en Gunga Din (1939), donde unos geniales Douglas Fairbanks hijo, Victor McLaglen y Cary Grant, protagonizarán una cómica y valiente película de aventuras. Consecuencia del buen resultado de su colaboración con Stevens, Cary Grant volverá a trabajar a las órdenes del realizador en dos ocasiones, El asunto del día (1942) y Serenata nostálgica (1941), siendo ésta última una de las mejores obras dramáticas del realizador, amén de la genial e inmensa Nunca la olvidaré (1948) – I Remember Mama en su título original-. Sin duda éste es un filme cuyo dramatismo y genialidad hacen de él uno de los exponentes del mejor cine de los años cuarenta y, por supuesto, una de esas películas que convierten a su director en un artista. Tan sólo hay que recordar los denodados esfuerzos realizados por una madre con mayúsculas –la extraordinaria Irene Dunne-, para sacar adelante una familia de inmigrantes, para comprender que el cine, aunque sólo ocurra en pocas ocasiones, es capaz de ser más grande que la propia vida.

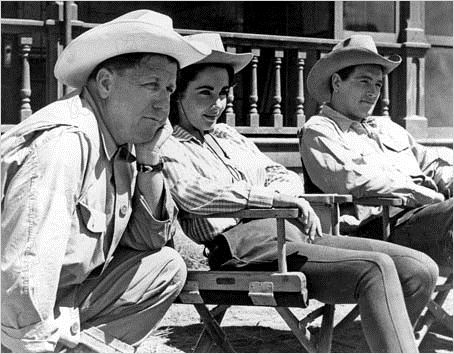

En los años cincuenta, consciente del giro obrado en el cine y de su condición de producto manufacturado, Stevens supo subirse al vagón de la comercialidad a tiempo, quedando en el recuerdo películas como Un lugar en el sol (1951) oscarizada adaptación la novela de Theodore Dreiser; la legendaria Gigante (1956) o El diario de Ana Frank (1959), contando en menos de cinco años con actores –ya mitos- de la talla de Elisabeth Taylor, Montgomery Clifft, Rock Hudson o el siempre inmortal James Dean. Ya en sus últimos años, La Historia más grande jamás contada (1965) y El único juego en la ciudad (1970) vinieron a demostrar la camaleónica potencialidad de un director capaz de adaptarse a los tiempos, ofreciendo idéntico grado de verismo, pureza y emotividad pese a los cambios generacionales.

Quizá porque el cine es eso, sentimientos impresos en celuloide, su filmografía puede tildarse de imprescindible. Cuando la necesidad y la desesperación de las circunstancias se unen a la fortaleza y la ejemplaridad de los personajes, encontramos filmes cargados de mensaje y contenido, características que advertimos de forma ineludible en el cine de Stevens y que, muy a nuestro pesar, no son frecuentes en el cine actual. Quizá debiéramos aspirar a aquel cine con criterio y mesura que, no por mostrar con crudeza la (a su vez) cruda realidad, probaba las lindezas de la sensiblería, ni acudía a maniqueos golpes de efecto vanos, que remueven el estómago pero rara vez la conciencia. Una vez más, y van un ciento, no estaría de más que aprendiéramos de quienes nos precedieron en el tiempo, y nos superaron en eficacia.

Deja un comentario